Der optimale Bogen – was macht ihn aus?

Wer den perfekten Bogen sucht, stößt schnell auf eine Grundsatzfrage: Soll er kurz und handlich sein, oder lieber lang und kraftvoll? Schwer und stabil, oder leicht und elegant? Jeder, der sich näher mit dem Bogenschießen beschäftigt, merkt bald:

Am Ende geht es immer um Energie und Effizienz.

Beim Schießen sind Feinmotorik und Körperkontrolle gefragt – unter relativ hoher Muskelspannung. Damit ein sauberer Schuss gelingt, sollte der Bogen im Auszug nicht „hart“ wirken oder gar staken. Das Zuggewicht muss zum Schützen passen und sollte sich kontrolliert aufbauen.

Streng genommen handelt es sich dabei um eine Zugkraft, auch wenn sich im Sprachgebrauch der Begriff „Zuggewicht“ eingebürgert hat.

Die Wurfarme eines Bogens lassen sich am besten als Federn beschreiben: elastische Stäbe, die durch an den Enden angreifende Kräfte gebogen werden. Beim Spannen verrichten wir Arbeit und speichern dabei potenzielle Energie. Löst sich der Schuss, gibt die Feder einen Teil dieser Energie wieder frei und beschleunigt den Pfeil.

Nicht die gesamte Energie gelangt in den Pfeil – ein Teil geht verloren, etwa durch innere Reibung (Hysterese), durch die Masse und Dehnung der Sehne oder durch Luftwiderstand.

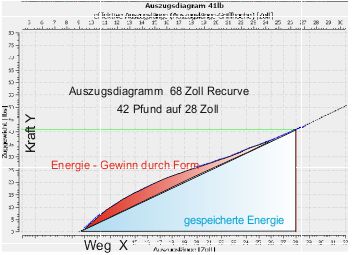

Über die Formgebung des Bogens und die Zuggeometrie lässt sich die Kraft-Weg-Kurve beeinflussen: Sie kann sanft, gleichmäßig oder zunehmend steiler ansteigen. Genau hier liegt die Kunst des Bogenbaus – den Charakter des Bogens so zu gestalten, dass er perfekt zu Schütze und Einsatzzweck passt.

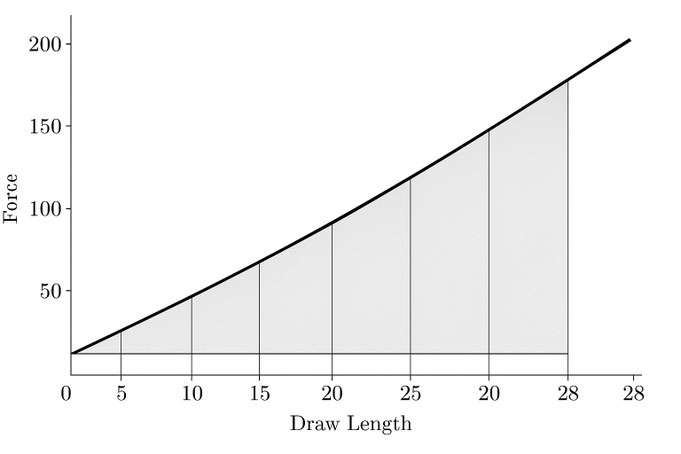

Die gespeicherte Energie lässt sich in Form eines Auszugs-Diagramms sichtbar machen.

Energie und Zugverhalten – Langbogen, Recurve und Compound

Vergleicht man die Bogenarten, zeigt sich deutlich:

-

Ein Recurvebogen speichert rund 20 % mehr Energie als ein gleich starker Langbogen.

-

Ein Compoundbogen liegt sogar bei etwa 35 % mehr Energie als ein Langbogen.

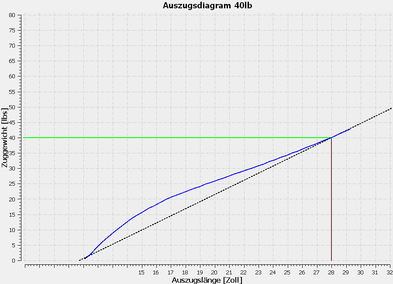

Dies lässt sich in den Zugkraftkurven klar erkennen: Der Langbogen zeigt ein eher lineares Zugverhalten, während Recurve und Compound deutlich effizienter sind.

Wie muss ein Bogen gebaut sein, damit er sich angenehm ziehen lässt?

Beim Recurvebogen liegt die Sehne an den Wurfarmenden zunächst über mehrere Zentimeter auf und löst sich mit zunehmendem Auszug. Dadurch wirkt der Recurve wie ein zusätzlicher Hebel, fast wie eine zweite Feder im Wurfarm.

Der Angriffspunkt der Sehne beginnt weiter innen und wandert beim Auszug nach außen bis an das Wurfarmende. Durch diese Hebelverlängerung wird die benötigte Kraft reduziert. Das führt dazu, dass die Zugkurve zu Beginn steiler ansteigt, danach jedoch flacher verläuft. Der Schütze empfindet den Auszug dadurch als angenehmer und kontrollierbarer.

Recurvebogen 68 Zoll

Ein Langbogen besitzt diese Recurvewirkung nicht, da die Sehne an den Wurfarmenden nicht anliegt. Um dennoch möglichst viel Energie zu speichern, werden Langbögen in der Regel mit einem deutlichen Reflex gebaut. Auf diese Weise lässt sich auch hier die Effizienz steigern, ohne den charakteristischen, klaren Auszug des Langbogens zu verlieren.

Langbogen 68 Zoll

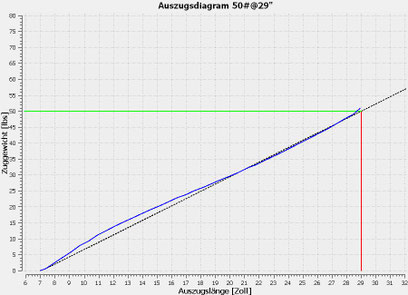

Der Compoundbogen – maximale Energienutzung

Beim Compoundbogen wird ein ganz anderer Effekt genutzt. Seine Wurfarme sind sehr steif und lassen sich nur mit hohen Kräften verformen. Damit der Schütze diese Kräfte dennoch beherrschen kann, arbeitet der Compoundbogen nach dem Prinzip eines Flaschenzugs:

Über ein System aus Sehnen und Rollen wird die Zugkraft untersetzt und auf eine handhabbare Größe reduziert.

Ein Flaschenzug allein würde jedoch nur die Kraft verringern, die Zugkurve würde trotzdem bis zum Ende des Auszugs weiter ansteigen. Deshalb besitzen Compoundbögen exzentrische Umlenkrollen, sogenannte Cams.

Die Form dieser Cams bestimmt den Verlauf der Kraft-Weg-Kurve. Dadurch lässt sich ein Maximum an Energie speichern. Ein besonderer Vorteil: Ab einem bestimmten Punkt des Auszugs fällt die Zugkraft wieder ab. Das bedeutet, dass die Zugkraft im vollen Auszug geringer ist als bei halbem Auszug – ein Effekt, der als Let-Off bezeichnet wird.

Moderner Compound 37 Zoll lang

30 Jahre alter Compoundbogen

Weiches und hartes Zugverhalten

Anhand der Kraft-Weg-Kurven lässt sich erkennen, ob sich ein Bogen eher „weich“ oder „hart“ ziehen lässt.

-

Weiches Zugverhalten liegt vor, wenn im Endbereich des Auszugs nur wenig zusätzliche Kraft pro Weg benötigt wird und die Kurve flach verläuft. Bei noch weiterem Auszug steigt die Kraft dann wieder steiler an.

-

Hartes Zugverhalten zeigt sich, wenn die Kurve im Endauszug stark ansteigt. In diesem Fall „stakt“ der Bogen.

Ob sich ein Bogen hart oder weich anfühlt, hängt auch von der individuellen Auszugslänge des Schützen ab. Wer einen besonders langen Auszug hat, erlebt den steileren Anstieg am Ende früher und empfindet den Bogen daher härter.

Deshalb greifen Schützen mit langem Auszug meist zu längeren Bögen, um ein angenehmeres Zugverhalten zu erreichen.

Zusätzlich beeinflusst die Bogenlänge den Sehnenwinkel im Vollauszug. Ein enger Sehnenwinkel erhöht den Druck auf die Finger und verstärkt den Kontakt der Sehne am Gesicht. Ein längerer Bogen sorgt hier für einen flacheren Winkel und damit für mehr Schießkomfort.

Ein kurzer Bogen hingegen, der bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit gezogen wird, zeigt eine deutliche Stacklinie: Die gleichmäßige Federbiegung endet, und die Kraft-Weg-Kurve bricht steil nach oben aus. Dadurch fühlt sich der Auszug im Endbereich unangenehm hart an.

Der Tiller – Balance zwischen den Wurfarmen

Unter Tiller versteht man die Verteilung der Zugkraft auf die beiden Wurfarme. Entscheidend ist, dass beide Wurfarme beim Lösen gleichzeitig mit ihrer Rückstellung fertig sind. Nur so wird der Pfeil sauber und linear beschleunigt.

Der Tiller hängt direkt davon ab, wo die Bogenhand am Mittelstück ansetzt und wo die Sehne gezogen wird. Bereits kleine Unterschiede in der Position können die Lastverteilung verändern.

Um den gewünschten Gleichklang zwischen den Wurfarmen herzustellen, wird beim Bau oder Feintuning eines Bogens gezielt Material abgenommen – meist durch Abhobeln oder Abschleifen. Auf diese Weise wird ein Wurfarm leicht geschwächt, bis die Zugverteilung optimal ausbalanciert ist.

Ein korrekt eingestellter Tiller sorgt also nicht nur für bessere Schusspräzision, sondern auch für ein harmonisches Zug- und Schussgefühl.

Wirkungsgrad des Bogens

Nicht die gesamte beim Spannen eines Bogens gespeicherte Energie gelangt in den Pfeil. Ein Teil wird für die Bewegung der Wurfarme und der Sehne benötigt oder geht in Form von Vibration verloren. In der Praxis stehen dem Pfeil daher nur etwa 60 bis 80 % der aufgebrachten Energie zur Verfügung. Dieser Wert beschreibt den Wirkungsgrad des Bogens.

Der Wirkungsgrad hängt auch vom Pfeilgewicht ab: Je schwerer der Pfeil, desto mehr Energie wird übertragen. Ein schwererer Pfeil sorgt zudem für einen ruhigeren Schuss, da weniger Restenergie in Vibration umgesetzt wird. So merkt man den Unterschied deutlich, wenn man von einem leichten Carbonpfeil auf einen schweren Holzpfeil wechselt – der Bogen schießt spürbar ruhiger, die Abschussgeschwindigkeit (v₀) sinkt jedoch.

Ein anschaulicher Vergleich:

Lässt man sich einen Tennisball mit etwa 60 g Gewicht aus einem Meter Höhe auf die Zehe fallen, ist das unangenehm. Ersetzt man den Ball aber durch eine Stahlkugel mit gleichem Durchmesser (ca.

6,5 cm) und 1,15 kg Gewicht, wird die gleiche Situation deutlich schmerzhafter. Hier spürt man am eigenen Leib, wie Masse und Energie

zusammenwirken – ein gutes Bild für den Wirkungsgrad beim Bogenschuss.

Berechnung des Wirkungsgrades

Der Wirkungsgrad ergibt sich als Quotient:

η=Energie des PfeilsEnergie des Bogens\eta = \frac{\text{Energie des Pfeils}}{\text{Energie des Bogens}}η=Energie des BogensEnergie des Pfeils

-

Energie des Pfeils (Eₖᵢₙ):

EPfeil=12⋅m⋅v2E_{Pfeil} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2EPfeil=21⋅m⋅v2

Die Pfeilgeschwindigkeit v₀ wird mit einem Chronographen gemessen, die Masse m lässt sich mit einer Grainwaage bestimmen.

-

Energie des Bogens (Eₚₒₜ):

Die Berechnung der gespeicherten Bogenenergie ist ausführlich in Tim Baker, Die Bibel des Traditionellen Bogenbaus, Band 4 beschrieben. Praktisch misst man die Zugkraft in festen Abständen der Auszugslänge (z. B. alle 1 cm). Aus diesen Messwerten lässt sich die Kraft-Weg-Kurve aufzeichnen und die gespeicherte Energie berechnen.

Meine Messvorrichtung erfasst beide Werte in 1-cm-Schritten, überträgt sie automatisch in einen Graphen und gibt die Ergebnisse als CSV-Datei aus. Damit lassen sich Auswertung und Wirkungsgrad komfortabel bestimmen.

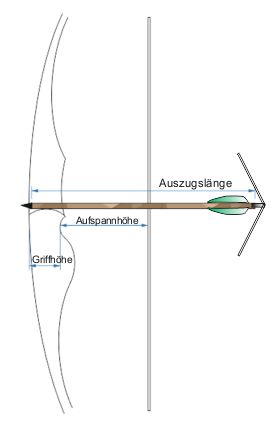

Der Arbeitsweg,

resultiert aus Auszugslänge minus Griffhöhe

und Aufspannhöhe

Niedrige Aufspannhöhe führt zu einem längeren Beschleunigungsweg für den Pfeil.

Formeln zur Berechnung

-

Energie des Pfeils (kinetische Energie):

Ekin=12⋅m⋅v2E_{kin} = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2Ekin= 21⋅m⋅v2

mmm = Masse des

Pfeils in kg

vvv =

Geschwindigkeit des Pfeils in m/s

-

Energie des Bogens (potenzielle Energie):

EBogen=12⋅d⋅(Fmin bis Fmax)E_{Bogen} = \tfrac{1}{2} \cdot d \cdot (F_{min} \, bis \, F_{max})EBogen=21⋅d⋅(FminbisFmax)

ddd = Auszugslänge

in m

FminF_{min}Fmin = Anfangskraft (bei Standhöhe F=0F=0F=0)

FmaxF_{max}Fmax = Zugkraft im

Vollauszug

-

Wirkungsgrad:

η=EkinEBogen\eta = \frac{E_{kin}}{E_{Bogen}}η=EBogenEkin

Umrechnungen

-

Zugkraft:

1 Pfund=4,44822 Newton1 \, \text{Pfund} = 4{,}44822 \, \text{Newton}1Pfund=4,44822Newton

-

Geschwindigkeit:

v [m/s]=v [fps]×3,281v \, [\text{m/s}] = v \, [\text{fps}] \times 3{,}281v[m/s]=v[fps]×3,281

Beispiel: Wirkungsgrad eines Langbogens

Gegeben:

-

Pfeilmasse: 30 g = 0,03 kg

-

Pfeilgeschwindigkeit: 60 m/s ≈ 197 fps (Umrechnung: 60 × 3,281 ≈ 196,86 fps)

-

Auszugslänge des Bogens: 0,7 m ≈ 27,6 Zoll (0,7 × 39,37 ≈ 27,6")

-

Zugkraft am Vollauszug: 45 lbs ≈ 200 N (45 × 4,44822 ≈ 200,17 N)

-

Anfangskraft Fmin = 0 N

1. Kinetische Energie des Pfeils

Ekin=12mv2E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2Ekin=21mv2 Ekin=0,5⋅0,03⋅602E_{kin} = 0,5 \cdot 0,03 \cdot 60^2Ekin=0,5⋅0,03⋅602 Ekin=0,015⋅3600=54 JE_{kin} = 0,015 \cdot 3600 = 54 \, \text{J}Ekin=0,015⋅3600=54J

2. Potenzielle Energie des Bogens

EBogen=12⋅d⋅(Fmin+Fmax)E_{Bogen} = \frac{1}{2} \cdot d \cdot (F_{min} + F_{max})EBogen=21⋅d⋅(Fmin+Fmax) EBogen=0,5⋅0,7⋅(0+200)E_{Bogen} = 0,5 \cdot 0,7 \cdot (0 + 200)EBogen=0,5⋅0,7⋅(0+200) EBogen=0,35⋅200=70 JE_{Bogen} = 0,35 \cdot 200 = 70 \, \text{J}EBogen=0,35⋅200=70J

3. Wirkungsgrad

η=EkinEBogen=5470≈0,771≈77%\eta = \frac{E_{kin}}{E_{Bogen}} = \frac{54}{70} \approx 0,771 \approx 77 \%η=EBogenEkin=7054≈0,771≈77%

Interpretation:

Der Pfeil erhält etwa 77 % der im Bogen gespeicherten Energie, der Rest geht in die Bewegung der Wurfarme, der Sehne und in kleine Verluste durch Vibration oder Luftreibung.

Zusammenfassung der Werte:

-

Pfeilgeschwindigkeit: 60 m/s ≈ 197 fps

-

Auszugslänge: 0,7 m ≈ 27,6 Zoll

-

Wirkungsgrad: 77 %

Wichtiger Hinweis:

-

Vereinfachung: Das funktioniert gut für lineare Kurven oder als Näherung.

-

Exakte Werte: Man müsste die real gemessene Kraft-Weg-Kurve in kleinen Schritten messen (z. B. alle 1 cm Auszug) und die Fläche unter der Kurve integrieren, um die tatsächliche Energie zu bekommen.

-

Genau das macht meine Messvorrichtung .

Beispiel: Langbogen mit nicht-linearer Kraft-Weg-Kurve

Gegeben:

Pfeilgewicht: 30 g ≈ 463 Grain

Pfeilgeschwindigkeit: 60 m/s ≈ 197 fps

Auszugslänge: 28 Zoll ≈ 0,71 m

Zugkraft am Anfang: Fmin = 0 N

Zugkraft im Vollauszug: Fmax = 200 N

1. Kraft-Weg-Kurve (Beispielwerte)

| Auszug (cm) | Zugkraft (N) |

|---|---|

| 0 | 0 |

| 5 | 20 |

| 10 | 50 |

| 15 | 90 |

| 20 | 130 |

| 25 | 170 |

| 28 | 200 |

Die Kurve steigt am Anfang langsam und am Ende steiler – typisch für Langbogen.

2. Berechnung der potenziellen Energie

Wir integrieren die Fläche unter der Kraft-Weg-Kurve.

Näherung durch Trapeze zwischen den Messpunkten:

EBogen=∑i=1nFi+Fi+12⋅(xi+1−xi)E_\text{Bogen} = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i + F_{i+1}}{2} \cdot (x_{i+1}-x_i)EBogen=i=1∑n2Fi+Fi+1⋅(xi+1−xi)

Schrittweise Berechnung:

-

0–5 cm: (0+20)/2 × 0,05 m = 0,5 J

-

5–10 cm: (20+50)/2 × 0,05 = 1,75 J

-

10–15 cm: (50+90)/2 × 0,05 = 3,5 J

-

15–20 cm: (90+130)/2 × 0,05 = 5,5 J

-

20–25 cm: (130+170)/2 × 0,05 = 7,5 J

-

25–28 cm: (170+200)/2 × 0,03 = 5,55 J

Summe: 0,5 + 1,75 + 3,5 + 5,5 + 7,5 + 5,55 ≈ 24,3 J

3. Kinetische Energie Pfeil

Ekin=12mv2=0,5⋅0,03⋅602=54 JE_\text{kin} = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 0,03 \cdot 60^2 = 54 \, \text{J}Ekin=21mv2=0,5⋅0,03⋅602=54J

Hinweis: In diesem Beispiel ist die Pfeilgeschwindigkeit unrealistisch hoch für die geringe Bogenenergie – wir könnten sie anpassen, z. B. 40 m/s → Ekin = 24 J, um realistisch zu sein.

4. Wirkungsgrad

η=EkinEBogen=2424,3≈0,99≈99%\eta = \frac{E_\text{kin}}{E_\text{Bogen}} = \frac{24}{24,3} \approx 0,99 \approx 99 \%η=EBogenEkin=24,324≈0,99≈99%

Mit realistischen Werten für Pfeilgeschwindigkeit passt sich der Wirkungsgrad üblicherweise zwischen 60–80 % an.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Thema Bogen, Energie und Wirkungsgrad alles andere als einfach ist. Hinter scheinbar simplen Begriffen wie „Zuggewicht“ oder „Auszugslänge“ steckt eine komplexe Physik, die Kraftverläufe, Hebelwirkungen, Materialverhalten und individuelle Schützengewohnheiten berücksichtigt.

Wer hier ernsthaft arbeitet, merkt schnell:

Bogenbau und Bogenschießen sind nicht nur Handwerk, sondern auch angewandte Mechanik und Präzisionswissenschaft zugleich.